|

|

|

|

|

|

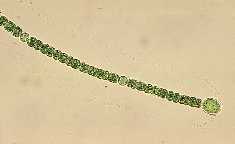

Anabaena affinis 生物顕微鏡像 |

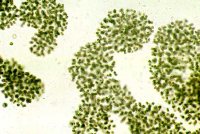

Anabaena spiroides 生物顕微鏡像 |

| 球状の細胞が糸状に数珠(ジュズ)のように連なることからジュズモと呼ばれている。糸状の体はまっすぐのもの,半円形に湾曲するもの,螺旋状に巻くものなど様々である。富栄養化した湖沼・貯水池等でプランクトンとして大繁殖する。かび臭の原因生物としても知られる種類があり,初夏から秋にかけて増殖し,琵琶湖,相模湖等でジェオスミンによる異臭味障害を起こす。また,大増殖すると,凝集沈殿による除去が難しくなり,ろ過閉塞を起こしたり,ろ過水に漏出する。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

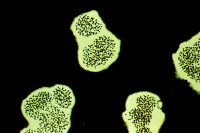

| 非常に小さい球状の細胞(直径3〜9μm)が寒天質の被膜の中に集まった群体をつくる。群体は不定形で大きいものは数mmに達し,肉眼でも見えるようになる。富栄養化した湖沼に出現する代表的なプランクトンで,著しく増殖すると水面に青緑色の粉を撒いたようなり「アオコ」と呼ばれている。富栄養化した湖沼・貯水池等でプランクトンとして大繁殖する。細胞内にガス胞があるため浮上性が強く,凝集沈澱による除去効果が低く,ろ過池を通過しやすい。特に塩素処理を行うと群体が壊れて細胞が水中に分散すると更に除去性が悪くなってろ過池から漏出する。 | |

|

|

|