|

|

|

|

グラマンTBFアベンジャー 雷撃機です。

日本の天山艦攻に相当する機種ですが、

就役のだいぶ早かったTBFの方がずっと多く活躍しています。

とにかくデカイんです。6,200Kgもあります。

しかも魚雷を胴体内に収納するようにしたため、

胴体が異常に太く、尾びれで急に細くなっているので、

どう見ても空飛ぶフグにしか見えませんね。

爆弾庫の後ろ下方が銃座のためにくびれているのは、九九式双軽爆撃機と同じですね。

九九双軽が6,050Kgですから、これより重いわけです。

丈夫で長持ちのこの飛行機は、戦後も15年ぐらいは使われ続け、

一時は日本の海上自衛隊でも使われたことがあるそうです。

でも、大和、武蔵を沈めたこの飛行機が、

日本でも使われていたというのはなんかイヤですね。 |

|

|

|

|

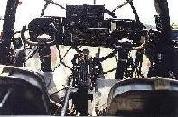

グラマンF6Fヘルキャット です。

尾翼のマークから、空母シャングリラ搭載機だということが分かります。

グラマン特有の中翼型で、翼付根のフィレットが全く無く、胴体から突然戸板のように翼が出ているのは、日本の飛行機とは異質のものを感じます。

同じ中翼型でも、日本の紫電が結局大きなフィレットを付けて、無様なスタイルになってしまったのと比べれば、グラマンはフィレットを必要としない中翼型の利点を十分に生かした、けっこう洗練された機体設計ではなかったのかなあ、なんて思ったりします。

わずかに逆ガルの翼を持ったこの飛行機は、見る角度によっては(特に斜め上方から)、怪鳥「プテラノドン」をイメージしてしまいます。

この怪鳥が、日本のいたいけな小鳥達(?)をかたっぱしから食い散らかしたのです。

全面グロスシーブルーの機体は1944年3月以降の仕様になります。 |

|

|

|

|

1940年のエイプリルフールに初飛行した、不細工な双発艦上戦闘機XF5Fスカイロケットの後継機として開発されたのが、 グラマンF7Fタイガーキャットです。

1944年4月に海兵隊に就役しましたが、活躍する間も無く終戦となってしまいました。

20ミリ機銃を4門装備し、最大速度700キロで魚雷も積めたそうです。

全部で300機ちょっと生産されたみたいです。 |

|

|

|

|

アメリカ海軍艦上戦闘機の最後の切り札が、この グラマンF8Fベアキャットでした。

残念(幸運?)なことに1945年4月就役で時既に遅し、実戦参加することなく終戦になりました。

F7Fと同じP&Hダブルワスプ2100馬力エンジンを積んでいますが、

性能はこちらの方が格段に優れています。

ヘルキャットがワイルドキャットの後継機として大慌てで作られたのとは違って、

F8Fはじっくりと開発を進めており、新に零戦に対する解答だとも言えます。 |

|

|

|

|

Bf109の母体ともいえる、 メッサーシュミットBf108タイフーンです。

零戦に九試艦戦という母体があったように、Bf109はこのBf108のノウハウをふんだんに盛り込んで誕生しました。

Bf109の主翼や主脚、それに前縁スラットやフラップなどの揚力装置も、Bf108の設計をそのまま流用しているのです。

1933年に設計され、1935年に量産に入っています。

戦時中は戦闘機の練習機として、また連絡、輸送などの他用途機としても活躍しました。 |

|

|

|

|

最後は ハインケルHe111です。

P型から機首が流線型になって、あの華麗な姿態を人々の目に焼付かせました。

P型の次のH型の時バトル・オブ・ブリテンに突入し、これが最大量産型となります。

(B,D,E,F,G,J,P,H型と続くわけですが、H型が最後にくるのってちょっとヘンですよね)

B型が出てきたのが1934年で、九六陸攻(1936年採用)とほぼ同じ時期になります。

さらに言えば、H型の出現(1940年)と一式陸攻(1941年採用)の正式採用もほぼ同時期です。

共に共通なのは、どちらも最新の技術をふんだんに盛り込んで設計されたけれど、

後継機に恵まれず、終戦まで大きな被害を出しながらも使われ続けた、

悲劇の爆撃機だということです。(;_;)

最後に、これらの写真を見て感じたのですが、

雨の多い日本では、アメリカのように野外の草地に雨ざらし野ざらしで展示していたのでは、

お台場の二式大艇のようになってしまって、すぐ動かなくなってしまうのでしょうね。

そういうところも、日本での保存の難しさがあるのでしょうか。 |